Среди множества необычных страниц в истории советской авиации особое место занимают летающие лаборатории П. В. Цыбина. Эти машины внешне напоминали фанерные модели из кружка авиамоделистов, но именно на них испытывались решения, от которых зависело будущее отечественной авиации. Они были максимально простыми, но работали на грани возможного.

На рубеже сверхзвука

Як-17УТИ, 1947./ Фото: cmvvs.ru

После войны авиация перестала быть прерогативой исключительно фронтовых задач. Началась гонка, в которой ставка делалась не на количество, а на качество. Стране нужны были быстрые и надёжные самолёты, способные за считанные минуты пересекать большие расстояния. В те годы обострились международные отношения, и в воздухе, как и на земле, нужно было держать темп. Сверхзвуковая скорость из теории начала переходить в практику. И хотя двигатели становились всё мощнее, а аэродинамика всё сложнее, разогнаться до скоростей, превышающих скорость звука, было проблематичным.

Як-18./ Фото: youla.ru

Проблема была не только в моторах. Фюзеляжи, крылья, управление – всё нуждалось в переделке. Обычные конструкции, привычные ещё с времён войны, начинали буквально сыпаться при попытке ускориться до критических значений. На таких скоростях воздух становился плотнее, создавал серьёзные вибрации, которые ломали даже прочные на вид машины. Прежние обводы, профили и решения уже не справлялись с новой задачей. Самолёты требовали другого подхода – более изящного, смелого, иногда даже экспериментального.

МиГ-13 (И-250)./ Фото: alternathistory.ru

В ходе многочисленных экспериментов появились интересные идеи, казавшиеся на первый взгляд странными. Кто-то предлагал сдвинуть крылья назад, кто-то — сделать их тоньше и длиннее. Начались первые опыты с треугольными формами, нестандартными хвостами, крошечными кабинами. Всё это нужно было где-то проверять, но на боевых истребителях рисковать не решались. Так на аэродромах начали появляться странные конструкции — внешне хрупкие, иногда даже нелепые, но каждая из них несла в себе следующий шаг вперёд. Именно в этот момент на сцену вышел Павел Владимирович Цыбин — человек, предложивший гениально простую, но весьма амбициозную идею: строить дешёвые и лёгкие аппараты, которые можно было запускать с высоты, чтобы проверять аэродинамику на скоростях, к которым обычные самолёты даже не приближались.

Летающая лаборатория

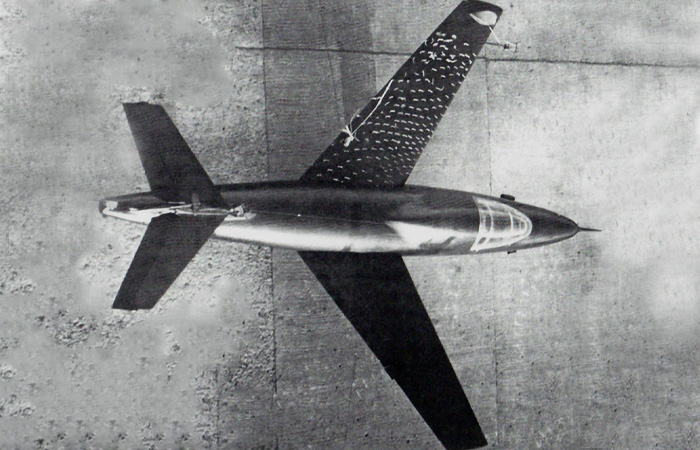

Самолёт ЛЛ-1./ Фото: dzen.ru

Идея создания летающей лаборатории появилась не спонтанно — к ней шли шаг за шагом. После войны у ЦАГИ и ОКБ накопилось множество теоретических разработок по аэродинамике, но испытать их в реальном полёте было непросто. Строить полноценный опытный самолёт под каждый новый проект было долго и дорого. Кроме того, не все из этих концепций были гарантированно жизнеспособны. Нужно было найти способ быстро проверять необычные схемы и конструкции на практике, без серьёзных затрат и риска. Павел Владимирович Цыбин предложил решение: создавать облегчённые планёры с разными формами корпуса и крыльев, запускать их с высоты и смотреть, как они ведут себя в реальных условиях.

Экспериментальный ЛЛ-1./ Фото: flickr.com

Работы по первому аппарату начались в конце 1940-х, когда в ОКБ Цыбина собрали небольшую группу инженеров и техников, способных воплотить проект в жизнь. Самолёты, которые он предложил, не имели двигателей и запускались с борта тяжёлого бомбардировщика. В этом была вся суть — минимизировать сложность, но получить максимум информации. Сначала такие летающие лаборатории вызывали у специалистов скепсис. Внешне они действительно напоминали упрощённые модели из аэроклуба, но за простотой скрывалась точная инженерная логика. Каждый изгиб, каждый угол был выверен и имел конкретную цель: изучить поведение воздушного потока, устойчивость, влияние форм на сопротивление и подъёмную силу.

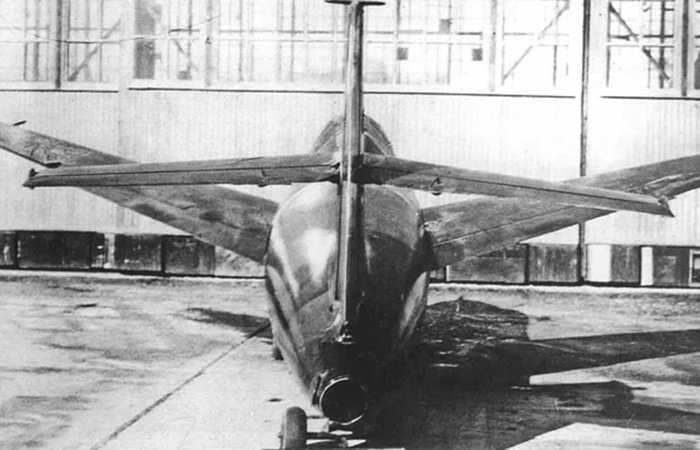

Хвостовая часть./ Фото: techinsider.ru

Результаты этих испытаний оказались куда важнее, чем кто-либо ожидал. Благодаря летающим лабораториям удалось быстро отсеять неэффективные идеи и сосредоточиться на перспективных решениях. Некоторые элементы, впервые испытанные на аппаратах Цыбина, потом нашли своё место на настоящих реактивных самолётах. Эти полёты помогли разобраться, как ведёт себя машина на предельных скоростях и как именно должна выглядеть форма самолёта, чтобы не развалиться в плотных слоях воздуха. Полученные результаты в итоге оказали большое влияние на последующие разработки, а самое интересное, что всё было сделано с минимальными затратами и в кратчайшие сроки.

Самолёт из фанеры и палок

Во время испытаний./ Фото: airwar.ru

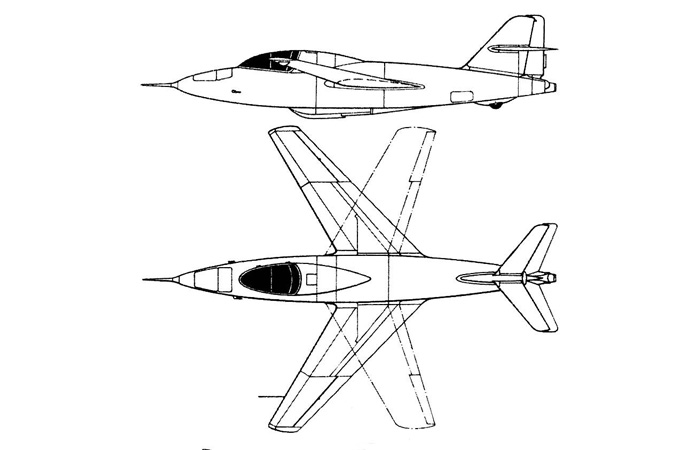

Первой в небо поднялась летающая лаборатория ЛЛ-1 — именно с неё началась цепочка экспериментальных аппаратов, разработанных в ОКБ Цыбина. На вид это был лёгкий, почти игрушечный планёр с тонкими прямыми крыльями, коротким фюзеляжем и простейшей кабиной. Сделан он был в основном из дерева, фанеры и обтянут лёгкой тканью. Такая конструкция не только облегчала массу, но и позволяла быстро вносить изменения — крыло можно было переделать, хвост изменить, добавить элементы, которые нужно протестировать. ЛЛ-1 запускали с бомбардировщика Ту-4: он поднимал планёр на нужную высоту, отцеплял, и тот самостоятельно планировал вниз, постепенно набирая скорость в разреженном воздухе. Несмотря на кажущуюся хрупкость, аппарат выдерживал довольно серьёзные нагрузки, а главное — позволил отработать методику безопасного спуска и сбора информации в полёте. С его помощью проверяли обводы корпуса и устойчивость нестандартных аэродинамических схем, которые на более серьёзных машинах в то время ещё не решались внедрять.

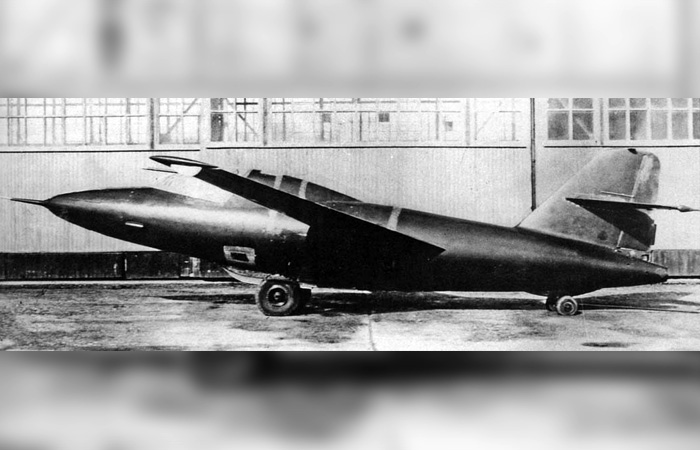

Экспериментальный самолёт./ Фото: warthunder.com

Следующим этапом стал ЛЛ-2. Он отличался более жёсткой конструкцией и новой формой носовой части, в которой появилось остекление и возможность установки дополнительного оборудования. Здесь уже использовались другие контуры и более сложные геометрические элементы, чтобы расширить зону исследований. Хотя внешний облик оставался простым, внутри скрывались точные инженерные расчёты, направленные на имитацию поведения перспективных скоростных машин. Обшивка всё так же оставалась фанерной, каркас — деревянным с усилениями из металла в местах повышенной нагрузки, таких как основание крыла и узлы крепления шасси. На ЛЛ-2 испытывали не только крылья и стабилизаторы, но и целые элементы фюзеляжа с новыми обводами, которые позже адаптировали под настоящие реактивные самолёты. Это был своего рода летающий конструктор: по мере необходимости на него устанавливали новые элементы, в том числе экспериментальные воздухозаборники и килевое оперение, и снова отправляли в небо. Машина не требовала больших затрат, её можно было собрать и переделать буквально за считаные месяцы, а каждый полёт приносил новые данные, которые невозможно было получить в аэродинамической трубе.

Летающая лаборатория./ Фото: airbase.ru

Последней в этой линейке стала летающая лаборатория ЛЛ-3. Её разработка пошла дальше простого эксперимента. В конструкцию начали вводить более прочные материалы, включая алюминиевые элементы и дюралюминий в несущих частях. Изменилась геометрия фюзеляжа: он стал вытянутым и обтекаемым, с характерными очертаниями, приближенными к тем, что позже применялись на фронтовых истребителях. Появилась новая конфигурация крыла с отрицательной стреловидностью на корне и тщательно выверенным сечением. ЛЛ-3 позволяла проводить более точные замеры и выходить на более высокие скорости в режиме свободного падения. Установка приборов стала более гибкой, кабина — защищённее, а планёр в целом — устойчивее. Его уже можно было использовать не только для обкатки форм, но и для оценки поведения материалов при высоких скоростях и изменении температуры. Несмотря на сохранение визуальной простоты, это была совершенно иная ступень — переход от фанерной модели к исследовательскому аппарату, близкому по задачам к настоящим опытным самолётам. На базе ЛЛ-3 прорабатывали решения, которые позже нашли применение в проектах стратегических разведчиков и высотных перехватчиков.

В попытках разработать лучший самолёт, конструкторы иногда идут на невероятные эксперименты, а полученный результат можно назвать каким угодно, только не обычным.