Первый искусственный спутник Земли открыл космическую эру, но уже через несколько лет орбита превратилась в поле боя разведывательных служб. Пока одни запускали спутники-шпионы, другие искали способы их сбить. Борьба за главенство в космосе началась почти сразу после запуска первого спутника, а в 1980-х годах США создали ASM-135 ASAT – ракету, способную уничтожать цели в космосе.

Первые космические шпионы

Первый шпионский спутник США CORONA./ Фото: dzen.ru

Когда СССР вывел на орбиту «Спутник-1», в Вашингтоне быстро осознали, что из космоса можно передавать радиосигналы, а значит, и вести наблюдение. Уже в 1960 году США запустили первые спутники серии CORONA, способные фотографировать объекты на Земле. Плёнка с отснятым материалом сбрасывалась в капсулах, которые ловили в воздухе. Позже появились аппараты с камерами, передававшие снимки в режиме реального времени.

Первый шпионский спутник Зенит./ Фото: dzen.ru

Советские инженеры не отставали: в ответ появились спутники «Зенит», использовавшие ту же систему сброса капсул. К 1970-м годам разведка вышла на новый уровень – аппараты фиксировали не только снимки, но и радиоперехваты, измерения атмосферных выбросов после ядерных испытаний и даже следы запуска баллистических ракет. Эти данные позволяли военным следить за стратегическими объектами противника и оценивать его возможности. Главная угроза таких спутников заключалась в том, что они сделали разведку непрерывной. Если раньше страны полагались на редкие полёты шпионских самолётов, которые можно было сбить, то теперь орбитальные аппараты круглосуточно фиксировали передвижения войск и кораблей, не оставляя противнику возможности скрыть приготовления к операции. К 1980-м годам стало ясно: единственный способ избавиться от этой угрозы – научиться сбивать спутники.

Защита от американских спутников

Первый боевой спутник Полёт-1./ Фото: livejournal.com

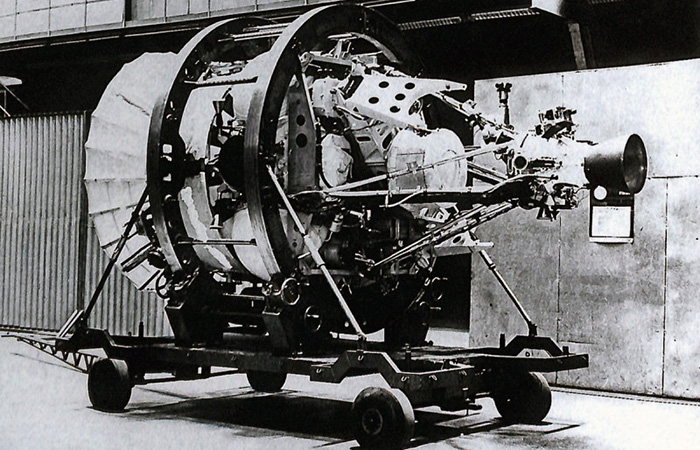

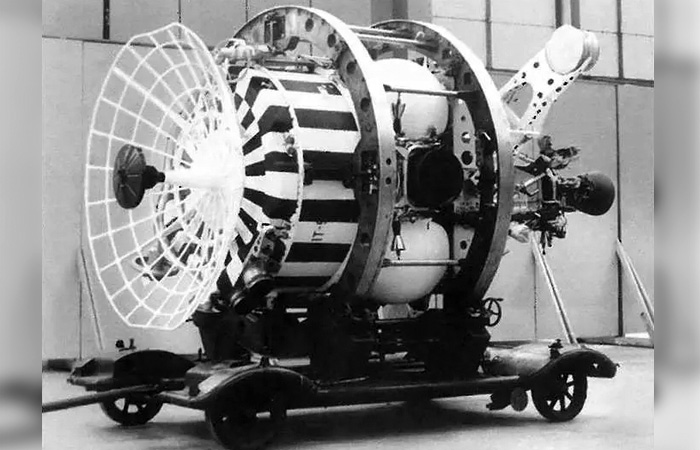

Когда в 1957 году в небо взмыл первый советский спутник, в США быстро поняли, что космос больше не является пустым пространством. Вскоре появились военные спутники, обеспечивающие связь, разведку и навигацию. Возникла новая проблема: как вывести из строя аппарат, находящийся в сотнях километров над Землёй? В Советском Союзе этот вопрос начали изучать ещё в конце 1950-х годов. Требовалось оружие, способное поражать спутники противника, не создавая угрозы для своих аппаратов. Вариантов было довольно много. К примеру, одной из первых идей было создание управляемого спутника-перехватчика. Он должен был выходить на орбиту, сближаться с целью и уничтожать её осколочным зарядом. Такие аппараты испытывались в рамках программы ИС (истребитель спутников), и к 1970-м годам СССР успешно продемонстрировал возможность поражения космических объектов.

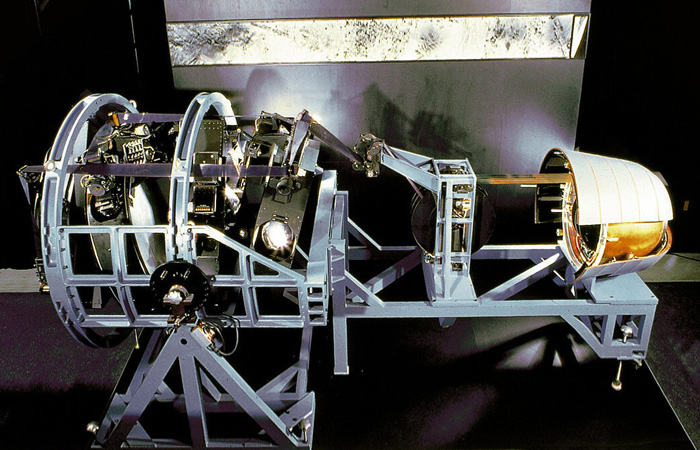

Перехватчик ИС./ Фото: habr.com

Другим направлением стало использование баллистических ракет. Их модифицированные версии запускались с земли и поражали спутники ударным воздействием или детонацией боевой части. Этот метод был проще в реализации, но зависел от точных данных о траектории цели. Кроме того, велись работы над лазерным оружием. На полигоне в Семипалатинске испытывали мощные лазеры, способные ослеплять оптические системы спутников. Хотя этот метод был менее разрушительным, он давал возможность временно вывести аппарат из строя без создания облака обломков на орбите. В 1968 году в СССР впервые успешно испытали спутник-перехватчик, который сблизился с мишенью и подорвал её на орбите. В последующие годы программы совершенствовались, и в 1980-х годах система ИС могла поражать спутники на высоте до 1000 километров. Правда, американские разработчики тоже не отставали.

Противоспутниковая система ASM-135 ASAT

Противоспутниковая ракета ASM-135A./ Фото: marvellouswings.com

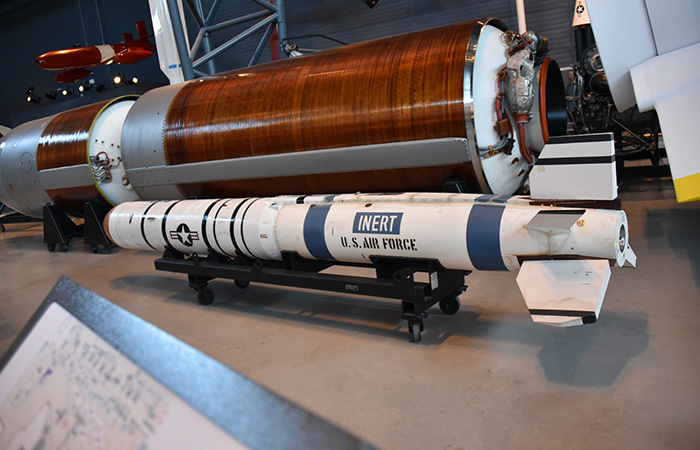

Американская разведка с тревогой следила за успехами советской космической программы, особенно после испытаний спутников-перехватчиков. В Пентагоне поняли, что с развитием орбитальных систем противника их спутники-разведчики и системы связи становятся уязвимыми. Это стало толчком к созданию собственного противоспутникового оружия. Решение оказалось нестандартным – вместо дорогостоящих ракет большой дальности военные выбрали авиационный носитель. Так появился ASM-135 ASAT, управляемая ракета, запускаемая с истребителя F-15.

ASM-135A./ Фото: marvellouswings.com

Разработка началась в 1970-х, но проект приобрёл реальную форму только к началу 1980-х. Инженеры столкнулись с задачей создания оружия, способного поражать цели в космосе, но при этом остающегося мобильным и оперативным. Выбор в пользу авиационного носителя был обусловлен тем, что истребитель мог быстро менять позицию перед запуском, снижая вероятность обнаружения. Ракету оснастили двухступенчатым двигателем, где первая ступень отвечала за разгон в атмосфере, а вторая – за вывод боевой части за пределы плотных слоёв. Наведение осуществлялось по инерциальной системе с коррекцией от оптического сенсора, который должен был захватить цель в финальной фазе полёта.

Хвостовая часть ракеты./ Фото: media.defense.gov

Технически ASM-135 ASAT выглядела весьма перспективно. Запуск с F-15 позволял оперативно реагировать на угрозы, а кинетический метод поражения, при котором боеголовка не взрывалась, а буквально врезалась в спутник, исключал образование большого количества обломков. Длина ракеты составляла около 4,3 метра, а масса превышала 1,2 тонны. Первая ступень использовала твердотопливный двигатель, разгоняя ракету до нескольких тысяч километров в час, после чего вторая ступень с жидкостным двигателем продолжала полёт, выходя за пределы атмосферы. Оптическая система наведения была оснащена тепловым сенсором, позволявшим захватывать цель на фоне холодного космоса, а алгоритмы наведения корректировали траекторию вплоть до момента столкновения.

F-15A, снаряжённый ASM-135A./ Фото: flickr.com

Испытания подтвердили работоспособность концепции: в 1985 году ракета успешно поразила американский спутник-мишень P78-1 Solwind на высоте более 500 километров. Запуск выполнялся с истребителя, поднявшегося на высоту свыше 12 километров, после чего ракета отделилась и пошла по баллистической траектории. Контакт со спутником произошёл на скорости порядка 24 000 км/ч, что полностью уничтожило цель. Испытание стало убедительным доказательством эффективности системы, но вызвало серьёзные опасения среди политиков и военных аналитиков, поскольку показало, насколько уязвимы орбитальные группировки.

Запуск во время испытания./ Фото: cloudfront.net

Результаты испытаний были восприняты по-разному. С одной стороны, США продемонстрировали, что могут уничтожать спутники, но с другой – применение такого оружия было политически рискованным. Возникли опасения, что массовое использование подобных систем приведёт к созданию огромного количества космического мусора, угрожающего не только военным аппаратам, но и гражданским спутникам. К тому же, появление более гибких и многоразовых космических платформ, а также развитие электронных и кибернетических методов противодействия спутниковым системам поставило под сомнение необходимость затрат на дальнейшее развитие проекта. В итоге, ASM-135 ASAT так и не пошла в серийное производство, оставшись скорее символом технологических амбиций, чем реальным инструментом космической войны.

Современные ракеты сильно отличаются от своих предшественников, а самые совершенные из них обладают по-настоящему фантастическими качествами.